“Toda muerte, así como trae dolores y culpas, trae liberaciones”: Piedad Bonnett |Video

La escritora colombiana habla de sus libros ‘Lo que no tiene nombre’ y 'Qué hacer con estos pedazos’.

- Redacción AN / HG

Por Héctor González

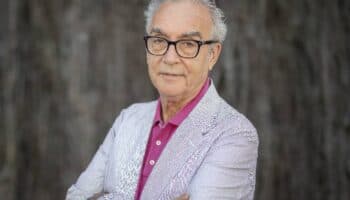

La obra de la colombiana Piedad Bonnet (1951) está atravesada por la experiencia, no sólo la vivida, también la leída o escuchada. “Todo suma”, dice una escritora que sabe lo que es gozar y también sufrir. El suicidio de su hijo Daniel, redireccionó su trabajo al punto que Lo que no tiene nombre (Alfaguara), la sacó de la senda de los escritores de nicho y la colocó ante lectores que nunca pensó en llegar.

En esa obra, el padecimiento mental de su hijo se convirtió en la materia prima de un relato conmovedor, pero también descarnado sobre la vida, la salud mental y la muerte.

Ganadora del Premio José Lezama Lima, Bonnett tuvo que vivir lo indecible antes de poder dar carpetazo al tema de la enfermedad y el duelo. Ahora con la publicación de Qué hacer con estos pedazos (Alfaguara), la narradora crea a “Emilia”, un personaje a través del cual retoma viejas obsesiones como la familia y sus secretos.

¿Qué tipo de relación tienes con Lo que no tiene nombre recién reeditado en México y qué tipo de parteaguas significó personalmente y en tu carrera?

Se van a cumplir diez años de la aparición de ese libro, con Alfaguara vamos a hacer una edición especial de pasta dura. Las ilustraciones serán algunos dibujos de Daniel y yo haré un prólogo que incluirá un balance de lo que ha sido para mí. Es una obra que partió mi escritura en dos. Antes había hecho poesía y cinco novelas, pero ese libro me comunicó con lectores que no eran mi público habitual. Me puso en contacto con gente que casi no lee, se, por ejemplo, que se lo rotaban siete o nueve personas en una oficina. Empezó a leerse en los colegios, me pareció una especie de milagro que en un país tan conservador como Colombia, se llevara a las aulas el tema del suicidio y la enfermedad mental. Ahora tengo un público extensísimo de muchachos que se conmueven con la historia y que toman consciencia de ambos temas. Me volví a plantear la función de la literatura no solamente como un oficio refinado que se enfrenta con una tradición, que es de escritores para escritores por decirlo así, volví a conectar con esa forma de la literatura que produce emociones y transformaciones profundas y que tiene que ver con lo que es la vida. A partir de ahí se han hecho muchas campañas de concientización sobre la enfermedad mental, me llamaron de hospitales y centros médicos. A lo largo del tiempo he recibido montones de historias de dolor, de muchachos que me contaban ellos mismos que estaban enfermos, de padres y madres afligidas, de grupos familiares e incluso, explicaciones de los propios médicos. Me abrió también, un mundo de experiencias gigantesco y perturbador que llegó, en cierto momento, a afectarme físicamente. Desarrollé una cuestión en la tiroides, una avalancha de dolor cayó sobre mí y que me llevó a cerrarme para poder escribir cosas distintas.

También se transformó tu relación con Daniel se transformó. ¿Cómo fue tu relación a partir del duelo y todo lo que rodeaba la ausencia de tu hijo?

Mi duelo ha sido muy particular, de hecho, mi verdadero duelo comenzó cuando descubrí que Daniel tenía una enfermedad mental grave y que su futuro estaba verdaderamente amenazado. Era un joven con muchísimo talento, dejó una obra muy consolidada y hasta cierto punto precoz que pudimos exhibir en la Sala García Márquez en el Fondo de Cultura Económica. Él fue un artista fallido, que quedó a mitad del camino de su búsqueda. Para mí lo más doloroso fueron los diez años en los que supe que Daniel tendría un futuro muy incierto. La muerte fue un dolor, naturalmente, pero también un descanso porque sabía que Daniel había dejado de sufrir y ya no tenía miedo del futuro que se le venía encima. Tomó una determinación para salvarse del horror, entonces eso, más la escritura del libro que empezó a penas dos meses después de que él muriera, me ayudaron a procesar muy bien todo eso. Digamos que fue un duelo en serenidad y que me sirvió para sanar otras heridas producidas por las incomprensiones y los errores de todos aquellos que se equivocaron. Escribí el libro no para vengarme, sino para reconciliarme. La gran recompensa fue el cariño tremendo de la gente a raíz de su publicación. aparición del libro.

¿Te sentiste acompañada?

Sí, todo este tiempo me he sentido tremendamente acompañada.

Como bien dices, Lo que no tiene nombre te colocó en una dimensión distinta, dejaste de ser una escritora de círculos cultos. ¿Sentiste presión a tu obra posterior?

Sí, lo primero que supe es que no podía perpetuarme en eso, me chocan esos escritores que encuentran un filón que les da éxito y se repiten en el mismo sentido. Claro, tenía todavía otras cosas que decir al respecto, por eso escribí mi libro de poemas Los habitados, que es sobre la muerte, el suicidio, la pérdida, la locura y los que han estado encerrados, aunque Daniel nunca estuvo encerrado, quise hacer de esos poemas una reflexión sobre los que han sufrido tanto desde la enfermedad mental. Ese fue un segundo paso y hubo un paso intermedio que fue Donde nadie me espere, que es la historia de un chico que cae en la indigencia, no precisamente por una enfermedad mental, pero sí por una desadecuación con el mundo. Me interesa la figura del indigente: qué es lo que hace que alguien llegue a esa condición. Con eso cerré ese ciclo y di un paso adelante, que es la novela que acabo de publicar (Qué hacer con esos pedazos), para separarme de ese mundo, de esa temática.

En Qué hacer con esos pedazos hablas de la reconstrucción, de cómo una mujer se debe rearmar para romper con las violencias de pareja y familiares.

La familia es un tema que me ha interesado siempre, no porque la mía sea especialmente desintegrada, de hecho, es común y corriente. Sin embargo, soy muy susceptible a los desencuentros con el otro. Toda la vida me ha interesado el mecanismo que nos lleva a separarnos o a soportar al otro. He leído en muchos ensayos que el prójimo es nuestro límite y por eso uno se exaspera. También me interesa la cuestión de los silencios, una familia está construida sobre silencios, sobre resistencias, sobre pequeñas violencias que no nos atrevemos a exteriorizar, pactos que se hacen para poder sobrevivir. Ese es un tema viejo en mi literatura, pero que había aflorado tangencialmente y de pronto sentí la necesidad de asumir en esta novela.

Ahora están más visibilizadas las violencias que padece el personaje de “Emilia”, en ese sentido la novela dialoga muy bien con la época de actual.

Son cosas que se gestan, pero un detonante muy importante fue la pandemia. Durante ese tiempo empezamos a oír hablar de la violencia intrafamiliar y nos dimos cuenta de que el espacio físico de la casa que puede ser oprimente. En realidad, al principio iba a escribir otro libro, que es el que escribo ahora y que tiene ver con el cuerpo y la enfermedad. Apenas apareció la pandemia se me despertaron un montón de recuerdos de mi infancia y adolescencia, de la niña atormentada que todo lo somatizaba y que sigo somatizando.

¿Eras una niña enfermiza?

Tuve una ulcera duodenal a los 13 años y fui una niña terriblemente ansiosa. En los treinta tuve una depresión de ocho meses brutal. Cada vez que voy a viajar me enfermo, cuando estoy viajando me enfermo, cuando llego de viajar me enfermo, es como si los cambios trastornaran mi organismo, es decir, tengo una tendencia a la somatización brutal. Toda la vida he dado una batalla con el cuerpo no porque tenga una enfermedad importante, sino porque mi cuerpo resiente todas las emociones. Iba a empezar a escribir ese libro en pandemia, atrapada en una finca, pero cuando regresé a mí casa se juntaron todas las reflexiones y vi que los temas de los que debía hablar eran la casa, el atrapamiento, la vejez, el maltrato intrafamiliar y las relaciones familiares rotas, sólo pude escribir esto, después de que Daniel murió, hasta entonces me sentí libre para escribir esa historia.

A veces la muerte de un ser querido por muy dolorosa que pueda ser nos quita peso.

Eso lo dice Jean Améry muy duramente, es un escritor muy descarnado, dice: “toda muerte, así como trae dolores, culpas y tantas otras cosas, trae liberaciones”. A veces es una liberación económica y a veces es del cuidado. Lo siento, pero soy capaz de decir cosas muy brutales, es casi inherente a mí desde que me acuerdo. Tengo una conciencia de que la literatura tiene que incomodar y decir las cosas que la gente no se atreve a decir cotidianamente.

En Qué hacer con esos pedazos escribes que las familias se convierten en grilletes por la forma en que nos atan, eso no es fácil de decir eso y menos de reconocerlo.

Sí, pero veo que la gente ha agradecido eso, porque claro, el escritor es el que dice las cosas que la mayoría de la gente no señala habitualmente.

¿Lo dices desde la ficción o desde la experiencia?

La experiencia siempre está ahí, pero es una cosa muy amplia. La experiencia es lo que le pasa a quienes te rodean y los libros que lees. Yo siempre estoy leyendo con mis libretas en las manos, tengo libretas enormes; la literatura, esa es parte de mi experiencia. En las novelas, los escritores nos camuflamos y distanciamos de nuestras propias cosas esperando que nunca se sepa cuál es la verdad en la vida de un autor. La experiencia y la ficción son dos cosas que van juntas, ficción absoluta no hay nunca.

¿Cómo te cae “Emilia” y qué te han comentado las lectoras más jóvenes porque ella podría ser el ejemplo de lo que no se debe soportar?

Las lectoras han mostrado lecturas muy distintas, algunas detestan a “Emilia” porque dicen que es cobarde, otras, se han sentido muy identificadas. Otras entienden muy bien que ella está en una encrucijada. Me interesan los personajes en conflicto, no aquellos que tienen los problemas resueltos. “Emilia” me parece que ha hecho un pacto un poquito cobarde con la vida, pero lo que pienso es que también tiene un escepticismo profundo y por eso me encargué de iluminar otras relaciones que tuvo antes; por eso puse a una mujer de 64 años, en estas sociedades no tenemos muchas opciones después los sesenta entre otras cosas, porque estas son sociedades machistas. Los hombres de 60 se consiguen niñas de 28 y las de 28 están felices con los de 60. Las mujeres que tenemos una conciencia, a partir de cierta edad tenemos que asumir soledades. En realidad, quería cuestionar al matrimonio, es decir, poner el dedo en la relación matrimonial, tal y como funciona en general.

¿Cómo lees lo que sucede en el poliamor?

Para mí es inconcebible, es más comprensible la infidelidad, porque a veces funciona como respiradero del matrimonio. El poliamor me parece lo más incómodo, he hablado de eso con Gabriela Wiener, ella es poliamorosa, y ya he visto habla de celos, es decir incluso ella ya está dudando.

Tomando la pregunta de Susan Sontag, que citas en Qué hacer con estos pedazos, ¿Quién demonios es Piedad Bonnett?

Pienso que soy una mujer que ha evolucionado mucho, que ha conseguido una madurez a fuerza de muchas cosas, de muchas equivocaciones y de llegar tarde a muchas experiencias. Soy también una mujer muy apasionada de lo que hago. La literatura me da la felicidad suprema, no puedo vivir sin escribir y menos sin leer. Soy una persona a quien le gustan los matices, es ahí donde está la complejidad de la vida. La literatura tiene que estar llena de ambigüedades. Odio toda esa cosa de la cancelación, todo ese moralismo contemporáneo, los que creen que tienen la verdad. Yo, creo que soy una persona de centro que es lo que está menos de moda, lo más abominado por la gente que es el centro, sin embargo creo que es ahí donde está la riqueza del mundo no en los extremos.